40ème abbesse de Montmartre (1598 à 1657), et 30ème abbesse de Beaumont les Tours (1613-1615)

soeur de la favorite

Née le 25 avril 1574 au chateau de la Ferté Imbault (Loir et Cher)

Morte à Paris le 21 avril 1667

Enterrée l’abbaye de Montmartre

Marie Catherine de Beauvilliers naquit au château de la Ferté Imbault, en Sologne le 25 avril 1574.

Son père est Claude de Beauvilliers comte de Saint Aignan, il est alors gouverneur et lieutenant général du Berry et de l’Anjou et il est aussi gouverneur de la ville de Bourges. A la naissance de sa fille il est âgé de trente deux ans et il est marié depuis quatorze ans à Marie Babou de la Bourdaisière, qui n’est autre que la sœur cadette de Françoise Babou de la Bourdaisière, Madame d’Estrèes, (voir son article) qui est la mère de Gabrielle d’Estrées (future favorite de Henri IV) qui est née trois ans plus tôt que Marie Catherine de Beauvilliers.

Marie Catherine de Beauvilliers est donc la cousine de Gabrielle d’Estrées. C’est aussi une petite fille dont la vie est déjà toute trâcée : en effet, ses parents la destinent à la religion.

En vingt trois ans de mariage ses parents auront six enfants : d’abord un fils, Hercule de Beauvilliers qui mourra jeune, puis Anne de Beauvilliers (1566-1636) future dame de Fresne (la seule fille qui trouvera un mari, en fait, elle en aura deux !), puis Claude de Beauvilliers (1573-1628) qui deviendra abbesse de Montmartre puis abbesse du Pont aux Dames, et sera la brève maitresse d’Henri IV, Marie Catherine de Beauvilliers (1574-1667) abbesse de Montmartre puis de Beaumont les Tours, ensuite Honorat de Beauvilliers (1579-1622) le seul fils qui poursuivra la postérité, et enfin la petite dernière Françoise de Beauvilliers (1580-1636) qui deviendra abbesse de Saint Pierre de Lyon.

Elle débutera sa vie comme novice dans un couvent pour finir mère supérieure. On ne lui demande pas son avis. Il en sera de même avec ses sœurs Claude et Françoise (née en 1573 et en 1580) qui seront elles aussi destinées au couvent. Seule la sœur ainée de Marie, prénommée Anne (née en 1566), trouvera un mari en la personne de Claude du Chatelet puis elle récidivera à la mort de celui-ci en épousant en deuxième noces Pierre Forget baron de Berezt et seigneur du Fresne, qui jouera un rôle important dans la vie de Marie Catherine.

Sa soeur Anne de Beauvilliers dame de Fresne

Sa soeur Anne de Beauvilliers dame de Fresne

Claude de Beauvilliers, son père est en effet peu empressé à fournir des dots à ses filles et préfère les confiner dans un couvent pour qu’elle finisse leur vie dans la religion. Pourtant ses filles ont hérité de la beauté de leur mère, Marie Babou de la Bourdaisière, et elles ne manqueraient pas de prétendants, mais la volonté de leur père va les enfermer à vie dans un couvent : Claude, née en 1573, deviendra abbesse de Montmartre de 1573 à 1590, pour finir abbesse du Pont aux Dames, Françoise, la petite dernière, sera abbesse de Saint Pierre de Lyon, et Marie Catherine dont nous allons suivre la vie sera abbesse de Montmartre de 1598 à 1657, puis abbesse de Beaumont les Tours de 1613 à 1615.

A peine âgée de sept ans, Marie Catherine de Beauvilliers quitte la Sologne pour s’en aller rejoindre la Touraine, pays d’origine de sa mère où les Babou de la Bourdaisière possèdent un château.

Chateau de la Ferté Imbault (Loir et Cher) lieu de naissance de Marie Catherine de Beauvilliers

Chateau de la Ferté Imbault (Loir et Cher) lieu de naissance de Marie Catherine de Beauvilliers

Elle entre comme novice dans l’abbaye de Perray près d’Angers jusqu’à ses dix ans, l’abbesse y est Michelle Babou de la Bourdaisière, sœur de sa mère. A la mort de l’abbesse de cette abbaye en 1584, elle part rejoindre sa famille maternelle au château de la Bourdaisière où elle est placée sous tutelle de son oncle, car la petite fille est désormais orpheline de père et de mère. En effet, elle perd d’abord sa mère en 1582 (âgée de trente huit ans), puis l’année d’après c’est au tour de son père, Claude de Beauvilliers, qui meurt à quarante et un ans.

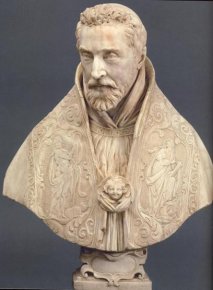

L’éducation de Marie Charlotte revient à son oncle maternelle, Georges Babou de la Bourdaisière qui est seigneur de la Bourdaisière et comte de Sagonne. Son épouse, Madeleine du Bellay poursuit l’idée de la religion pour la petite fille. Elle expédie celle-ci cette fois à l’abbaye de Beaumont les Tours où l’abbesse n’est autre que Anne Babou de la Bourdaisière, sœur de Georges Babou, de Marie Babou et de Michelle Babou.

Georges Babou de la Bourdaisière comte de Sagonne, son oncle maternel

Georges Babou de la Bourdaisière comte de Sagonne, son oncle maternel

Sous la coupe de sa tante maternelle, Marie Catherine va donc entrer en religion. A aucun moment, elle ne sortira de la voie tracée voulue par ses parents. A l’âge de douze ans, elle demande l’habit de nonne (elle est d’ailleurs baptisée la même année), trois ans plus tard, elle commence son noviciat dans l’ordre de Saint Benoit.

Ce n’est que le 11 juin 1590 qu’elle prononce ses vœux définitifs, à l’âge de seize ans, en présence de plusieurs personnes de qualité qui admirèrent sa ferveur et s’étonnèrent qu’en dépit de sa beauté, elle semblait mépriser le monde. Elle recevait l’appui de sa tante Anne Babou, l’abbesse qui l’exhortait à la perfection. Cette dernière était accompagnée de l’influence de la mère de Sourdis, Madeleine d’Escoubleau, une de ses cousines germaines (fille d’Isabeau Babou, sœur de sa mère Marie et de François d’Escoubleau), abbesse de Notre Dame de Saint Paul les Beauvais, dont les discours pieux et fervents galvanisaient la jeune religieuse. Sous l’égide de sa tante Anne Babou, Marie Catherine obtint le poste de sous grenetière à l’abbaye de Beaumont les Tours : Marie Catherine travaillait avec les sœurs converses à faire du pain (elle se rompit d’ailleurs une côte en portant un panier trop lourd à cause de sa constitution délicate) et qui devait toute sa vie lui procurer une horrible douleur à la poitrine.

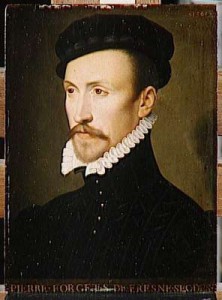

Pierre Forget seigneur du Fresne, beau frère de Marie Catherine de Beauvilliers

Pierre Forget seigneur du Fresne, beau frère de Marie Catherine de Beauvilliers

Marie Catherine de Beauvilliers ne quitte la Touraine qu’en 1598. En effet, son beau frère, Pierre Forget, seigneur de Fresnes, (2ème époux de sa sœur Anne de Beauvilliers) qui était conseiller d’Etat du roi Henri IV, s’avisa d’obtenir pour elle l’abbaye de Montmartre.

En janvier, le roi Henri IV nomme Marie Catherine de Beauvilliers abbesse de Montmartre, les bulles du pape devant lui parvenir que deux ans après. Elle passa ces deux ans à Beaumont les Tours peu désireuse de quitter la Touraine pour la capitale ; de plus sa tante Anne Babou, abbesse de Beaumont, avait tenté en vain de la détourner d’accepter Montmartre à cause du peu de régularité des religieuses qui y demeuraient.

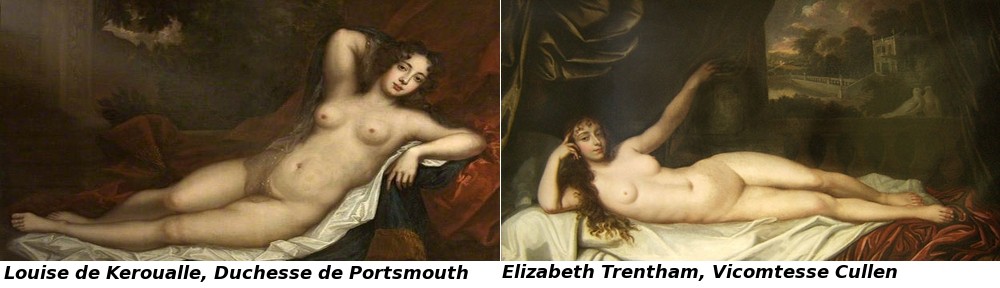

L’abbaye de Montmartre avait déjà eu à sa tête une des sœurs de Marie Catherine de Beauvilliers : celle-ci, prénommée Claude avait été nommée abbesse de Montmartre jusqu’en 1590, puis elle avait finalement été nommée ensuite à l’abbaye de Pont aux Dames. Or, Claude de Beauvilliers, lorsqu’elle avait été abbesse de Montmartre, avait créé un scandale en devenant la maîtresse d’Henri, roi de Navarre, avant que celui-ci ne devienne Henri IV.

Claude de Beauvilliers, (soeur ainée de Marie Catherine), abbesse de Montmartre, et maitresse du futur Henri IV (portrait en 1585)

Claude de Beauvilliers, (soeur ainée de Marie Catherine), abbesse de Montmartre, et maitresse du futur Henri IV (portrait en 1585)

En effet, en 1590 lors de la guerre civile, le roi de Navarre lorsqu’il assiégeait Paris était venu se loger à l’abbaye de Montmartre qui comptait alors trente trois religieuses. Il y avait séduit l’abbesse Claude qui n’avait que dix sept ans et peu de vocation religieuse. L’abbaye avait alors une réputation épouvantable, les Parisiens chuchotaient que les religieuses se livraient à la prostitution pour survivre et qu’il s’agissait d’un « magasin de putains ». Quand le roi de Navarre avait fini par lever le siège, la jeune abbesse avait suivi Henri à Senlis ; en vantant un jour la beauté de sa jeune maitresse, Henri IV dressa l’oreille lorsque Bellegarde lui confia que sa maitresse était bien plus belle : c’était une cousine de Claude et elle avait pour nom Gabrielle d’Estrées. Le roi demanda à voir et à comparer et l’on connait la suite.. Délaissée par Henri IV, Claude de Beauvilliers revint à Montmartre, et demanda (et obtint) la gestion d’une nouvelle abbaye, celle de Pont aux Dames, en Seine et Marne.

L’histoire ne dit pas si Marie Catherine de Beauvilliers avait entendu parler de la conduite scandaleuse de sa sœur, mais elle était amenée à prendre en mains, huit ans après le scandale, l’une des abbayes les plus prestigieuses de Paris, mais aussi des plus délabrées. A peine arrivée à Paris en 1600, Marie Catherine de Beauvilliers rendit visite au roi Henri IV qui lui donna mille écus pour commencer à réparer les ruines de son monastère. C’est le Grand Vicaire du cardinal de Gondy qui la mit en possession de son abbaye le 7 février 1600.

Elle prit connaissance de l’abbaye où se trouvaient alors trente trois religieuses et un monceau de dettes : les revenus de l’abbaye s’élevaient à 2 000 livres et les dettes étaient de 10 000 livres. De plus, les fermes de l’abbaye avaient été cédées à bas prix à cause de la corruption et l’abbaye était dépourvue de meubles. Le seigneur de Fresne l’apprit et s’empressa de meubler la chambre de l’abbesse qui était alors dépourvue de lit.

Le jardin de l’abbaye était en friche, les murs par terre, le réfectoire converti en bûcher, le cloître, le dortoir et le choeur en promenade.

L’abbaye de Montmartre à Paris (aujourd’hui détruite)

L’abbaye de Montmartre à Paris (aujourd’hui détruite)

La jeune abbesse ne tarda pas à se rendre compte que la pauvreté et la cloture n’étaient pas observés par ses religieuses, que celles-ci entretenaient des entretiens galants, et si certaines de ses nonnes jeûnaient c’est parce qu’elles n’avaient ni argent ni amis ! Peu de religieuses chantaient l’office, les moins déréglées travaillaient pour vivre, et mouraient presque de faim, les jeunes faisaient les coquettes, les vieilles allaient garder les vaches….

A l’aide de son beau frère, le seigneur de Fresne qui expédiait un veau et un mouton par semaine, Marie Catherine de Beauvilliers fut en mesure d’instaurer le souper en commun pour toutes les religieuses. Le seigneur de Fresne intervint auprès du roi pour que les religieuses puissent acheter du bois pour se chauffer. On murmure que certaines religieuses s’insurgèrent vis à vis de ce nouveau régime et tentèrent d’assassiner l’abbesse d’abord par le poison, ensuite par le fer !

Marie Catherine réussit à contrecarrer le poison qu’en prenant un antidote, mais les effets du poison lui laissèrent par la suite une grande difficulté pour respirer et pour parler.

Prévenu par Marie Catherine de Beauvilliers, l’un de ses cousins, François d’Escoubleau, cardinal de Sourdis et archevêque de Bordeaux (fils d’Isabeau Babou et de François d’Escoubleau et frère de l’abbesse Madeleine) entreprit de lui fournir un allié de choix en la présence du père Benoit de Canfeld, un capucin, qui devait aider l’abbesse à reprendre les choses en main. Ce dernier l’aida à chasser du couvent les religieuses les plus récalcitrantes qui se refusaient à observer la cloture et Marie Catherine de Beauvilliers ne garda que huit religieuses. La clôture et le réfectoire en commun furent imposés en premier.

François d’Escoubleau cardinal de Sourdis, évèque de Bordeaux (cousin de Marie Catherine de Beauvilliers)

François d’Escoubleau cardinal de Sourdis, évèque de Bordeaux (cousin de Marie Catherine de Beauvilliers)

Désireuse de la sortir de cette situation d’embarras, le seigneur de Fresne demanda pour elle l’abbaye de Saint Pierre de Lyon, et la proposa à Marie Catherine, en échange de Montmartre mais cette dernière refusa. Elle était prête à engager la réforme du couvent de Montmartre.

Avec les années, Marie Catherine de Beauvilliers devient de plus en plus enfermée dans la religion. Elle refusera les relations mondaines et imposera une rigueur exemplaire à ses religieuses.

En 1611, des ouvriers travaillant dans la crypte de la chapelle de l’abbaye de Montmartre découvrirent une dalle surélevée : on venait de retrouver le lieu du martyre de Saint Denis. Dès lors la reine Marie de Médicis s’y rendit en pèlerinage avec toute la cour, et les visites des pèlerins se succèdent renflouant les caisses du couvent. Marie Catherine de Beauvilliers en profita alors pour faire des travaux : l’abbaye était alors divisée en deux, celle d’en haut et celle d’en bas, avec un dénivelé de 400 mètres très difficile à franchir. La partie haute fut abandonnée, et la partie basse fut enrichie d’un cloître qui exposait de nombreuses reliques.

Marie Catherine de Beauvilliers, abbesse de Montmartre

Marie Catherine de Beauvilliers, abbesse de Montmartre

Avec la réputation rétablie de l’abbaye de Montmartre, Marie Catherine de Beauvilliers reçut plus de deux cent vingt sept nouvelles religieuses désireuses d’entrer en religion à Montmartre.

En 1610, son beau frère, le seigneur de Fresne décède et lègue par testament 334 livres de rente et 2 000 livres en argent comptant à l’abbaye de Montmartre, de plus il demande que son corps repose à Montmartre.

En 1613 Marie Catherine de Beauvilliers accepte de quitter Montmartre pour retourner en Touraine où elle prend la succession de sa tante Anne Babou, l’abbesse de Beaumont les Tours. Elle succède à sa tante maternelle qui s’est bataillée pour obtenir la désignation de sa nièce Marie Catherine comme coadjutrice. Pendant cinq ans, jusqu’à la mort de sa tante, elle sera donc coadjutrice des deux abbayes, mais demeurera à Montmartre.

Abbaye de Beaumont les Tours, près de Tours (aujourd’hui détruite)

Abbaye de Beaumont les Tours, près de Tours (aujourd’hui détruite)

Sa réputation était sans égale et l’on fit appel à elle pour former les futures abbesses des différents monastères de France : ces filles de grande famille (plus de cinquante d’entre elles) iront gouverner les abbayes selon les principes de rigueur de Marie Catherine de Beauvilliers.

Le 2 avril 1614, sa tante Anne Babou, abbesse de Beaumont décède. Marie Catherine de Beauvilliers quitte alors Montmartre pour prendre sa succession mais elle n’y restera que six mois. Elle se débarrassera de l’abbaye de Beaumont les Tours en la donnant à sa jeune cousine Anne Babou de la Bourdaisière (fille de son oncle maternel George Babou).

En 1637, elle offre au monastère de la rue Saint Antoine une relique censée remonter au martyre d’un des compagnons de Saint Denis.

Elle meurt à Paris le 21 avril 1667 à l’âge de quatre vingt trois ans après avoir gouverné l’abbaye de Montmartre pendant soixante ans. Elle est enterrée à l’abbaye de Montmartre.

C’est la princesse Françoise Renée de Lorraine Guise (1621-1682) qui lui succédera à Montmartre.

Sources :

-

histoire physique, civile et morale de Paris, de J. A. Delaure

-

histoire des ordres religieux monastiques et militaires, de Pierre Helyot.

vous écrivez : »l’abbaye était alors divisée en deux, celle d’en haut et celle d’en bas, avec un dénivelé de 400 mètres très difficile à franchir ».

Comment vous expliquez ces 400m alors que la hauteur de la butte de dépasse pas 130 m ! La place des Abbesses étant à 80m environ , le dénivelé ne peut dépasser les 50m

Une question ne relevant pas d’un « bonjour » ne mérite, à mon goût, pas de réponse, mais je vais tout de même vous en donner une : Depuis 1644, Marie de Beauvilliers, dont la santé s’était profondément altérée, avait pris comme coadjutrice Françoise-Renée de Lorraine, fille de Charles de Lorraine, duc de Guise, et de Henriette – Catherine de Joyeuse, veuve en première noce de Henri de Bourbon, duc de Montpensier. Comme les premières religieuses de Montmartre, Françoise-Renée de Lorraine, venait de Saint Pierre de Reims dont elle était l’abbesse depuis 1637. Elle apportait avec elle, outre les puissants appuis dus à sa haute naissance et à sa fortune personnelle, de remarquables qualités morales et intellectuelles qui lui permirent de poursuivre l’œuvre de Marie de Beauvilliers. Soucieuse de maintenir l’unité du couvent, car elle devait sentir les dangers présentés par la division de la communauté, elle obtint de sa mère, la duchesse de Guise, les fonds nécessaires à la construction d’une galerie couverte reliant le dortoir du prieuré des Saints-Martyrs à l’église du haut, par le vieux cloître. Cette galerie, dont le coût s’élevait à 23 000 livres, somme tout à fait considérable, s’étendait sur deux cents toises environ (200 toises = 389 mètres), en bordure de la rue des Martyrs et grimpait le long de la Butte par une alternance d’escaliers et de paliers inclinés avec deux coudes dont l’angle très large, permettait de donner à la galerie une pente moins abrupte que celle de la colline. A l’un de ces coudes était adossée une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Lorette dans laquelle les religieuses pouvaient prier et se reposer. Ainsi, en toute saison et par tous les temps, on pouvait aisément se rendre du prieuré (rue des Martyrs) à l’église supérieure où se célébraient les offices de nuit (église haute de Montmartre) – Histoire de Montmartre de F de Guilhermy

Bonjour ,

Et merci de votre enrichissante réponse. J’avais pris le mot dénivelé au sens propre du terme (différence d’altitude entre deux points) et non, comme vous, la longueur de cette galerie. Grâce à votre article, je comprends maintenant mieux pourquoi M.Dumolin, dans son plan de restitution de l’Abbaye des Dames de Montmartre, l’a appelé » galerie de la Duchesse de Guise ». On en voit le tracé précis sur le document BNF : »Carte topographique de la paroisse et de l’abbaye royale de Montmartre de 1848 à 1858″ de P.Carles » :

Partant le l’aile occidentale du cloître prolongé au sud, elle aboutissait au dortoir du prieuré du bas.

Cordialement

Pierre CAUDRON