Portrait d’après une aquarelle d’époque

Portrait d’après une aquarelle d’époque

fille d’honneur de la reine Marie Thérèse d’Autriche (1666-1673), dame d’honneur de Marie de Lorraine duchesse de Guise (1673)

Née en 1650 au Chateau de Cazeneuve, à Préchac (Gironde)

Morte à Paris le 5 mars 1724

Charlotte-Rose de Caumont La Force naquit au château de Cazeneuve, à Préchac prés de Bazas vers 1650. Elle descendait d’une grande famille huguenote du Périgord : les La Force par son père, et les Castelnau par sa mère.

Elle était la dernière fille de François de Caumont, marquis de Castelmoron, baron de Montpouillan, gouverneur de Belfort et de la principauté de Montbéliard, et de Marguerite de Viçose, baronne de Cazeneuve qui devaient avoir quatre filles.

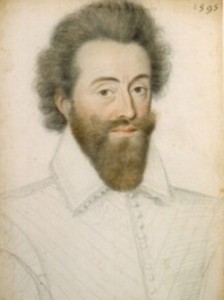

Jacques Nompar de Caumont 1er duc de La Force (grand père de Charlotte Rose) par Dumonstier

Jacques Nompar de Caumont 1er duc de La Force (grand père de Charlotte Rose) par Dumonstier

Son père, François de Caumont, était le 8ème fils du maréchal Jacques-Nompar de Caumont, duc de La Force, et pair de France. Ce grand père énergique (il devait mourir à 93 ans après avoir épuisé ses trois épouses) était un conteur né : rescapé du massacre de la Saint Barthélémy alors qu’il n’était qu’un enfant, il était devenu le premier pair et premier maréchal de sa maison.

Il était aussi de religion protestante, et sa mémoire était phénoménale ; quand il résidait au château de la Force, il rédigeait ses souvenirs qui allaient du règne de Charles IX à celui de Louis XIII. Sa petite fille, Charlotte Rose de Caumont, allait lire ses recueils de mémoire qui allaient déclencher plus tard ses talents de conteuse.

Pour l’heure, la jeune fille grandissait au milieu de ses sœurs aînées, Marie et Claude près d’une mère, Marguerite de Viçose, qui selon Tallemant des Réaux « ne manquait nullement d’esprit » ni de galants si l’on en croit les commérages de l’époque.

Chateau de Cazeneuve (lieu de naissance de Charlotte Rose)

Chateau de Cazeneuve (lieu de naissance de Charlotte Rose)

Ses parents, le marquis et la marquise de Castelmoron eurent l’insigne honneur de recevoir la visite du jeune Louis XIV en 1660 qui passa une nuit au château de Cazeneuve, alors qu’il était en route pour épouser l’infante d’Espagne, Marie Thérèse d’Autriche. Agée alors de dix ans, la jeune Charlotte Rose fut présentée au roi, et Mme de Castelmoron reçut la promesse que lorsque sa fille serait en âge, elle pourrait devenir fille d’honneur de la reine. C’est ainsi qu’à l’âge de seize ans, Charlotte Rose de Caumont, mademoiselle de Brion, devint fille d’honneur de la reine Marie Thérèse d’Autriche. Elle résidera alternativement au Louvre et à Versailles.

Elle devint amie avec de nombreuses dames de la cour dont l’une des filles de Gaston d’Orléans (frère de Louis XIII), Anne Marie d’Orléans, future duchesse de Savoie. Elle lui dédiera ses premiers poèmes. Très active, et pour remplir ses journées, Charlotte Rose de Caumont fréquentera des sociétés libres et lança des couplets subversifs qui circulaient sous le manteau.

Anne Marie d’Orléans, duchesse de Savoie (fille de Gaston d’Orléans) par Nicolas de Largillière

Anne Marie d’Orléans, duchesse de Savoie (fille de Gaston d’Orléans) par Nicolas de Largillière

En 1673, elle quitta le service de la reine (le roi ayant supprimé le poste des« filles d’honneur » de la reine pour faire plaisir à sa maitresse la marquise de Montespan) pour entrer au service d’une vieille dévote, Marie de Lorraine duchesse de Guise, et ce, jusqu’en 1680.

Assez finaude, la jeune fille comprit très vite que son statut de protestante allait lui poser de nombreux ennuis à la cour de Louis XIV. Encouragée par Mme de Maintenon, elle abjura le protestantisme, religion de son enfance, et reçut de la part du roi Louis XIV une pension de 1 000 écus par an.

Marie de Lorraine duchesse de Guise (Charlotte Rose de Caumont fut l’une de ses dames d’honneur)

Marie de Lorraine duchesse de Guise (Charlotte Rose de Caumont fut l’une de ses dames d’honneur)

Elle fut bientôt admise dans l’intimité de la dauphine, Marie Anne de Bavière (épouse de l’héritier de Louis XIV, Louis le Grand Dauphin), puis des deux princesses de Conti qui la prirent sous leur protection.

En 1686, alors âgée de trente six ans, elle tomba amoureuse de Charles de Briou, fils du président de la cour des Aides, Claude de Briou.

Le jeune homme n’avait que vingt quatre ans, il était mineur selon la loi, mais il tomba aussitôt sous le charme de la jeune femme qui se décrivait ainsi :

Jamais Hélène tant vantée

n’aurait eu de si doux appas

Jamais la gloire de Niquée

N’aurait causé plus d’embarras

Marie Anne de Bavière, la Dauphine, par Pierre Mignard (belle fille de Louis XIV)

Marie Anne de Bavière, la Dauphine, par Pierre Mignard (belle fille de Louis XIV)

La duchesse d’Orléans (la « Palatine ») eut l’occasion de rencontrer le jeune homme et le décrira ainsi :

« Charles de Briou était un jeune homme de vingt cinq ans, très bien fait et très aimable et fort riche ».

Or il était le fils unique et l’héritier de M. de Briou. Ce dernier eut vent bientôt des aventures amoureuses de son fils qui venait rejoindre secrètement Charlotte Rose de Caumont, qui était alors logée à l’hôtel d’Elbeuf chez sa cousine. Le père, furieux, enferma alors son fils, comme son droit de père l’y autorisait, et sépara ainsi les amoureux. Charlotte Rose de Caumont, qui avait de l’imagination, employa alors un stratagème pour approcher son amoureux.

Elizabeth von der Pfalz, la « Palatine », duchesse d’Orléans, par Hyacinthe Rigaud

Elizabeth von der Pfalz, la « Palatine », duchesse d’Orléans, par Hyacinthe Rigaud

C’est la Palatine qui raconte la ruse dans une de ses lettres : « La Force (Charlotte Rose), qui a l’esprit inventif gagna un musicien ambulant qui accompagne des ours dansants et fit dire à son amant qu’il n’avait qu’à demander à voir dans les ours dans sa cour, et qu’elle viendrait cachée dans une peau de ces animaux. S’étant fait coudre, dans une peau d’ours, elle se fit conduire chez M. de Briou, dansa comme les bêtes et s’approchant du jeune homme, qui faisait semblant de jouer avec ces ours, eut le temps de s’entretenir avec lui et de convenir de ce qu’ils allaient faire. «

En fait les jeunes gens avaient convenu d’attendre et de patienter jusqu’à la majorité de Charles (il aurait vingt cinq ans dans quelques mois), pour pouvoir songer à s’unir.

C’est ainsi que le 7 juin 1687, à l’hôtel d’Elbeuf, les deux jeunes gens se marièrent par contrat, alors même que le père du jeune homme n’avait pas donné son consentement.

Suzanne de Baudéan, duchesse de Navailles par Pierre Mignard en 1660 (témoin au mariage de Charlotte Rose de Caumont)

Suzanne de Baudéan, duchesse de Navailles par Pierre Mignard en 1660 (témoin au mariage de Charlotte Rose de Caumont)

Les témoins du mariage étaient Susanne de Baudéan, duchesse de Navailles, Marie de Caumont, marquise de Théobon (une de Caumont), Diane Charlotte de Caumont, comtesse de Nogent (une de Caumont), et Judith de Montault présidente Le Coigneux (dont la mère était une Caumont). Onze jours plus tard, les bans furent publiés à l’église Saint Sulpice, puis ils se rendirent à Versailles, où le roi leur fit bon accueil, et leur réserva un appartement au château. Ils furent reçus avec amitié par la jeune Dauphine, Marie Anne de Bavière, qui apprécia très vite l’esprit du jeune couple.

Leur bonheur allait durer en tout et pour tout deux mois, avant que le père du jeune homme ne réagisse et réclame l’annulation de ce mariage. Le père outragé partit tempêter auprès du roi le 14 juin, Louis XIV (qui etimait la famille du duc de La Force) lui répondit avec hauteur qu’ »il était fâcheux de rompre un mariage avec une fille de la qualité de Mademoiselle de la Force qui était de bonne maison ».

M. de Briou passa outre les conseils du roi, et se saisit de son fils par l’intermédiaire du lieutenant criminel, qui le fit enfermer à la prison de Saint Lazare, jusqu’à ce que celui-ci consente à renoncer à son mariage.

En décembre 1687, à bout de force, le jeune homme quitta la prison et consentit à céder à la volonté de son père. M. de Briou entama un procès contre Charlotte Rose de Caumont, procès qui allait durer deux ans.

Le Parlement finit par condamner les jeunes mariés pour « abus dans la célébration du mariage ». Les plus grands personnages du royaume assistèrent à ce procès, et le poète Jean de la Fontaine y assista lui aussi. Charlotte Rose de Caumont fut condamnée à payer 1000 livres et son ex-époux 3000 livres. Ils eurent interdiction formelle de se fréquenter et de se voir. Lors de cette séance du Parlement, la mariée abandonnée était en pleurs.

La Fontaine relatera laconiquement :

Pleurez habitants d’Amathonte

La Force, non sans quelque honte

A vu rompre les doux liens

Qui lui promettaient de grands biens

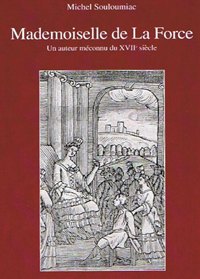

La jeune femme fut pourtant entourée et soutenue par ses parents les plus proches : les Caumont, les La Force et même son cousin Lauzun, mais profondément meurtrie, elle se réfugia dans l’écriture. En prenant le nom de plume de « mademoiselle de la Force » elle va alors commencer une carrière d’écrivain et de conteuse, pour combattre ce monde méchant qui n’aime, selon elle, ni le romanesque ni le rêve.

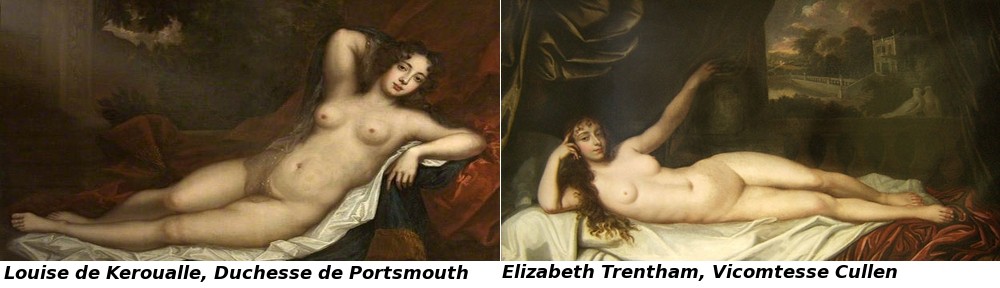

« Persinette » roman de Charlotte Rose de Caumont (qui donnera l’inspiration pour « Rapunzel »)

« Persinette » roman de Charlotte Rose de Caumont (qui donnera l’inspiration pour « Rapunzel »)

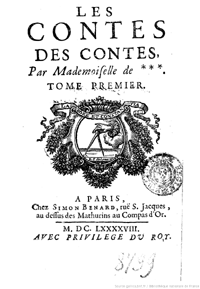

Elle excella en la rédaction de romans : elle commença par écrire un recueil en 1692 intitulé « les fées, contes des contes ». Puis en 1694 elle rédigea « l’histoire secrète de Bourgogne » et elle gagna un énorme succès.

Ce livre était dédié à la princesse de Conti et relatait les aventures amoureuses de Marie de Bourgogne avec Charles d’Orléans, comte d’Angoulème lors du règne de Louis XI. Encouragée par ce succès, elle rédigea ensuite une « histoire secrète de Henri IV roi de Castille » en 1695, puis une « histoire de Marguerite de Valois reine de Navarre » en 1696.

Elle devint membre de l’académie des Ricovrati à Padoue en 1698.

Outre les romans, elle se lança dans la poésie qu’elle dédiera à ses protectrices de l’époque : la princesse de Conti (fille bâtarde de Louis XIV), et Mme de Maintenon (épouse morganatique de Louis XIV) puis elle se mit à rédiger de pamphlets que l’on appella des « Noels ».

Marie Anne de Bourbon, princesse de Conti, fille batarde de Louis XIV

Marie Anne de Bourbon, princesse de Conti, fille batarde de Louis XIV

Ces pamphlets circulèrent librement en France et en Hollande (pays libre où les écrivains choisissaient de publier leurs livres pour éviter la censure du roi Louis XIV).

Or, ce dernier qui lui allouait une pension de 1000 livres n’apprécia pas les « Noels » de Mademoiselle de la Force et lui ordonna de se retirer dans un couvent hors de Paris.

Madame de Maintenon intervint pour qu’elle puisse conserver sa pension, qui était son unique moyen de ressources. Mademoiselle de la Force fut exilée chez les bénédictines de l’abbaye de Gercy en Brie et n’obtint le pardon du roi (et son retour à Paris) que le 14 janvier 1713, soit six ans d’exil. La Palatine rendra hommage à l’écriture de Melle de la Force (lettre du 27 septembre 1720) : « les « Mémoires de la reine Marguerite de Navarre » sont un roman composé par Melle de la Force et la vie de cette demoiselle est elle même un roman : elle est d’une grande et bonne maison, mais excessivement pauvre ».

Dans ses romans, Mademoiselle de la Force va acquérir une réputation de libertine : en effet, elle n’hésitait pas à relater (dans la limite de la bienséance) l’amour physique entre le héros et l’héroine.

Ses héroines étaient souvent victimes de désirs physiques qu’elle cautionnait tant qu’il n’en coutait rien à celles ci :

Que l’on soit satisfait au gré de ses désirs

on trouvera que les plaisirs

sont moins sensibles que les peines

Dans ses romans, Mademoiselle de la Force ne condamnait pas non plus l’adultère. Pour elle, il n’ y avait dans ce domaine pas de quoi fouetter un chat. Elle préconisait la poursuite de l’amour physique jusque dans le mariage et encourageait ses héroines à surmonter les pires obstacles pour épouser leur amant.

Les « Contes de Fées » de Melle de La Force

Les « Contes de Fées » de Melle de La Force

Dans ses contes de fée, elle poussait le lecteur à approuver les fins heureuses où le héros épousait la princesse qu’il aimait contre vents et marées, et continuait de l’aimer même après le mariage. C’était ce rêve qu’elle aurait voulu vivre avec son époux, mais le destin et l’acharnement des hommes lui avaient retirer ce bonheur.

En vieillissant, son talent d’écrivain fut reconnu : elle fit partie, plus tard, de la Mouche à Miel, académie secrète, fondée par la duchesse du Maine, petite fille du grand Condé et épouse du fils légitime de Louis XIV et de Madame de Montespan.

Agée de soixante ans, elle fit de nombreux séjours auprès de son cousin le duc de la Force, au château de la Force où elle relisait les aventures de son grand père, depuis longtemps décédé.

Mademoiselle de la Force a laissé beaucoup de contes mais le plus connu est « Persinette » dont se sont très largement inspiré les frères Grimm pour écrire leur roman de « Rapunzel ».

Charlotte Rose de Caumont, Mademoiselle de la Force, devait mourir à Paris le 5 mars 1724 à l’age de soixante quatorze ans, sans enfant et sans s’être remariée.

Charlotte Rose de Caumont, Mademoiselle de la Force, devait mourir à Paris le 5 mars 1724 à l’age de soixante quatorze ans, sans enfant et sans s’être remariée.

Son bref et éphémère mari, Charles de Briou, s’était remarié, mais l’avait précédé dans la mort, n’ayant pas eu d’enfant de sa deuxième épouse. La fortune des de Briou devait échoir à sa sœur ainée, Geneviève de Briou qui avait épousé Nicolas Gilles de Costentin, et tomba donc dans l’escarcelle d’une famille normande de bien plus petite renommée que les de Caumont.

Ainsi les machinations du père de Charles de Briou furent vaines : sa fortune s’envola, et Mademoiselle de la Force devait laisser de magnifiques écrits et notamment les contes de fées qui ont contribué à alimenter toutes les histoires de notre enfance.

Sources :

- Wikipedia

- « Melle de la Force, une princesse de la république des lettres » de Charlotte Trinquet

- Aventurières et intrigantes du Grand Siècle, de Maurice Rat.