Née le 14 mai 1607 au chateau de Neuville en Verdunois (Meuse)

Morte le 22 mai 1660 au chateau de Neuville en Verdunois (Meuse)

Enterrée dans l’église de Neuville en Verdunois

La Lorraine possède deux héroines bien établies dans l’histoire locale de cette province : la première, la plus connue, est Jeanne d’Arc, la petite bergère de Domrémy, qui au XVème siècle favorisera le sacre du dauphin Charles (devenu Charles VII) et l’aidera à « bouter » les Anglais hors de France. La deuxième héroïne lorraine, beaucoup moins connue se nomme Alberte Barbe d’Ernecourt. Elle naquit le 14 mai 1607 au château de Neuville en Verdunois, dans la Meuse, à quelques kilomètres de la ville de Verdun. Elle était le deuxième enfant (et le dernier) du couple Simon d’Ernecourt (1574-1626) et de sa jeune épouse Marguerite de Housse (1590 -1642).

Barbe fut précédée d’un frère Simon, qui ne survivra pas à sa petite enfance. A l’âge de sept ans, la jeune Barbe fut donc la seule héritière de son père. Le père de celui-ci, Simon d’Ernecourt, (qui n’était qu’un humble fils de marchand) avait connu une ascension fulgurante au service du roi de France en devenant en 1569 gouverneur de Vaucouleurs. Outre que la petite cité de Vaucouleurs est connue dans le périple de notre précédent héroïne lorraine, Jeanne d’Arc (pour être la première étape où Jeanne réussit à convaincre le sire de Baudricourt de l’emmener voir le roi de France à Chinon), cette place forte stratégique permettait au roi de France d’avoir une vue sur les terres du duc de Lorraine, ô combien réfractaire à le reconnaitre comme suzerain.

Portrait de Barbe d’Ernecourt par Claude Deruet

Portrait de Barbe d’Ernecourt par Claude Deruet

Lorsque Barbe nait en 1607, le futur duc de Lorraine, le trublion Charles IV n’a que deux ans. Barbe aura la malchance de vivre dans une Lorraine en perpétuelle rébellion contre le roi de France. Charles IV, fils de François II duc de Lorraine n’aura de cesse de garder la Lorraine libre et indépendante devant lutter à l’ouest contre les français, et à l’est contre les troupes impériales. Les Lorrains seront bientôt qualifiés de « refusant » pour ceux qui refusent l’autorité du roi de France et les « acceptant » pour ceux qui acceptent l’autorité d’abord de Henri IV puis de son fils Louis XIII. Le grand père de Barbe, Simon d’Ernecourt va quitter Vaucouleurs et s’installer dans le Barrois et il va doter avec application ses quinze enfants. Son fils ainé, Simon, (le père de Barbe) sera marié très tard par son père à une héritière de quinze ans. Et c’est sur sa petite fille, Barbe, que reposera les espoirs du grand père.

Le chateau de Neuville en Verdunois (Meuse)

Le chateau de Neuville en Verdunois (Meuse)

Les divergences entre les deux hommes éclatent lorsqu’il s’agit de la future éducation de Barbe : le grand père insiste sur son lit de mort pour que l’enfant soit confiée à l’âge de six ans à sa tante paternelle (la sœur ainée de Simon, le père de Barbe) qui est aussi sa marraine et qui s’appelle aussi Barbe d’Ernecourt. Depuis qu’elle a épousé Warin de Nivenehem, baron d’Estrepy, elle est devenue la baronne d’Estrepy. C’est ainsi que Barbe est conduite chez sa marraine (dont le château d’Estrepy se trouve près de Vitry le François) aux environs de 1613, quelques semaines après le décès du grand père. Elle y restera jusqu’à l’âge de quatorze ans. C’est auprès de sa tante Barbe que l’esprit de la jeune fille va être affiné : elle apprend le latin et le grec, sait manier le luth, et apprend le gout des tragédies grecques. Mais surtout, la jeune adolescente dotée d’une solide constitution physique chasse avec sa tante avec les chatelains du voisinage : elle traque les sangliers comme les garçons.

Elle réchappera à la petite vérole, qui menait au tombeau bon nombre d’enfants à cette époque, mais en gardera un visage marqué par les cicatrices que laisse cette maladie. Sa tante lui apprend à tenir son rang auprès du monde : elle sait donc entretenir une conversation, raisonner, et possède un bon sens qui l’aidera plus tard à gérer financièrement ses terres. La jeune Barbe devient donc très vite un bon parti, et bien évidemment sa tante lui déniche un futur époux très prometteur, le jeune Nicolas de Nettancourt, qui a deux ans de plus que Barbe et qui est issu d’une grande famille catholique proche des rois de France. Or, le père de Barbe s’oppose à ce futur mariage. Il n’a pas digéré de ne pas avoir pu élever sa fille comme il l’entendait, il se rattrape maintenant en déclarant à sa sœur que sa fille épousera le candidat qu’il a choisi : et quel candidat ! S’il est issu de la grande chevalerie lorraine, Jean Jacques de Haraucourt seigneur de Saint Baslemont, bien qu’orphelin de père, est couvert de dettes. Il vit à la cour de Lorraine sur un grand pied et a dix sept ans de plus que la jeune Barbe ! C’est un familier du jeune duc de Lorraine Charles IV et c’est avant tout un soldat.

Portrait equestre de Charles IV duc de Lorraine

Portrait equestre de Charles IV duc de Lorraine

La tante Barbe va se battre contre ce projet de mariage pendant deux ans. En attendant, la jeune Barbe est retournée vivre chez son père au château de Neuville. Finalement, c’est le premier prétendant qui abandonnera le premier ses prétentions quant à la main de Barbe ; en effet le jeune Nettancourt, nommé colonel de son régiment, engrange les frais monstrueux que son régiment lui impose : il se voit contraint d’épouser une riche héritière en décembre 1623, la jeune Charlotte le Vergeur.Le renoncement du jeune Nettancourt permet au père de Barbe d’imposer à cette dernière le mariage avec le seigneur de Saint Baslemont. C’est ainsi que le 29 février 1624, Barbe épouse au château de Neuville Jean Jacques de Haraucourt. La mariée a dix sept ans, le marié en a trente quatre. Le voyage de noces s’effectue au château de Saint Baslemont, où Barbe rencontre sa belle mère et son beau frère Jacob, futur chevalier de Malte. Barbe d’Ernecourt quitte un milieu familial fidèle au roi de France pour entrer de plein pied dans une famille fidèle au duc de Lorraine : en effet, l’oncle de son mari est chef du conseil de Lorraine et capitaine des arquebusiers de la garde ducale.

Le chateau de Saint Baslemont (Meuse)

Le chateau de Saint Baslemont (Meuse)

Le mari de Barbe obtient vite pour celle-ci une place à la cour de Lorraine en tant que dame d’honneur de la jeune duchesse Nicole de Lorraine, qui est devenu l’épouse de son cousin le duc Charles IV de Lorraine en 1621. Mais la jeune dame de Saint Baslemont refuse cette position. Elle explique à son mari qu’elle préfère l’attendre au château de Neuville en verdunois (son père le lui a cédé en achetant pour y résider le château voisin de Gibeaumeix). La vie à la cour de Nancy ne la séduit pas, et puis elle est très vite consciente des frais que cela va occasionner : son mari engage 200 000 francs barrois les quatre premières années de son mariage juste pour payer ses dépenses personnelles à la cour de Nancy.

le duc Charles IV de Lorraine et sa première épouse Nicole de Lorraine

le duc Charles IV de Lorraine et sa première épouse Nicole de Lorraine

Cette somme et les futures sommes que va engendrer son époux doivent donc être gérer de près par Barbe d’Ernecourt qui aime la vie rurale, et sait que par ses soins elle arrivera à gérer l’équilibre des revenus de ses domaines. Son mari, conscient des qualités d’administratrice de sa femme, lui accorde le droit de résider sur les terres de Neuville. Mais il revient fréquemment à Neuville : les deux époux aiment tous les deux la chasse, et c’est à la demande de son époux que Barbe monte à cheval comme un homme (à califourchon) et revêt bientôt l’habit masculin pour le suivre dans leurs chevauchées à travers les bois. Grâce aux conseils de son époux, la dame de Saint Baslemont monte à cheval comme un homme, et rectifie son allure suivant le désir de ce dernier qui souvent la suit en carrosse et la conseille à travers la fenêtre du véhicule. Arrivée au château, de retour de chasse, Barbe reprend ses vêtement de chatelaine, mais de plus en plus, il lui arrive de glisser une jupe sur ses habits d’homme.

Deux ans après son mariage, en 1626, Barbe d’Ernecourt met au monde son premier fils, Dominique, qui mourra deux jours plus tard..

Deux ans après son mariage, en 1626, Barbe d’Ernecourt met au monde son premier fils, Dominique, qui mourra deux jours plus tard..

En avril 1630, elle mettra au monde l’héritier du domaine, Philippe-Barbe, puis en 1632 viendra la naissance de sa fille Marie Claude de Haraucourt.

Le couple des Saint Baslemont possède un hôtel particulier à Bar le Duc, et Barbe d’Ernecourt fait de fréquents voyages entre son château de Neuville et la ville de Bar où elle mettra son jeune fils Philippe en pension d’autant que bientôt un fléau terrible (la peste) s’abat sur la campagne lorraine. A cette époque, le duc Charles IV entre ouvertement en rébellion contre Louis XIII. Ce dernier envahit la Lorraine et met le siège devant Nancy. Bien évidemment, l’époux de Barbe, le sire de Saint Baslemont se précipite pour délivrer le duc, mais il est fait prisonnier par une troupe de soldats suédois à la solde du margrave de Bade. Une rançon de 25 000 francs (réunie par son épouse en quelques semaines) lui permet de revenir à Neuville. C’est pour y apprendre la chute de Nancy, et l’emprisonnement du duc Charles à Charmes (dans l’actuel département des Vosges). Prisonnier et sous la contrainte, Charles IV accepte d’abdiquer en faveur de son jeune frère, puis il s’enfuit en Alsace, d’où il lance un rappel de ses capitaines. Le sieur de Saint Baslemont, qui est colonel d’infanterie a la sagesse de partager les biens de la communauté du couple, et de mettre à l’abri les biens de Barbe avant de partir rejoindre son duc. Et puis, en aout 1634, Jean Jacques de Haraucourt quitte son épouse Barbe pour se mettre au service du duc Charles IV et de ses alliés les impériaux : les deux époux ne devaient jamais se revoir. La dame de Saint Baslemont reste donc seule sur ses terres de Neuville. En 1635, elle confie sa fille Marie Claude à l’abbesse de Bouxières aux Dames pour parfaire son éducation.

L’abbaye de Bouxières aux Dames

L’abbaye de Bouxières aux Dames

En juin 1635, elle apprend que son époux a été capturé par le maréchal de La Force, aux ordres de Louis XIII. Elle prend alors sa plume pour écrire au roi et demander la grâce de son époux :

« je ne demande rien à votre Majesté sinon la grâce de mon mari qui a extrêmement failli d’avoir quitté le parti de la France auquel je me suis toujours attachée et que je ne quitterai jamais ».

La petite fille de l’ancien gouverneur de Vaucouleurs affiche ainsi ses couleurs. Mais elle s’appuie aussi sur sa parentèle : l’un des frères de sa mère a deux fils dont l’ainé Jean de Burges sera chef du vol des Corneilles en la Fauconnerie de France pour le roi Louis XIII suivi dans cette fonction par son cadet Guillaume de Burges. Le sieur de Saint Baslemont est relaché par les français après le versement d’une rançon de 50 000 livres et rejoint aussitôt Charles IV qui s’apprête à engager le combat vis-à-vis de Charles de Valois, duc d’Angoulème (fils naturel de Charles IX) qui a été nommé par Louis XIII commandant des forces françaises. Les environs de Neuville et de Verdun grouillent de troupes des deux bords. Inévitablement la rencontre s’avère dramatique : aux abords de la ville de Neuville, l’un des serviteurs de Barbe qui la suit au cours d’une chasse, tombe sur des soldats français du duc d’Angoulème. Aussitôt la lutte s’engage et l’un des soldats français meure.

Charles de Valois duc d’Angoulème

Charles de Valois duc d’Angoulème

Lorsqu’elle apprend l’incident la dame de Baslemont se rend aussitôt au campement du duc d’Angoulème pour lui présenter ses excuses. A l’annonce de sa venue, 400 gentilhommes de France assistent à son arrivée. Le prince écoute les excuses de la dame de Saint Baslemont et lui accorde le pardon. A la fin de l’entretien, chacun observe la jeune femme remonter à cheval comme une amazone, en admirant son port et sa contenance égale. Bien qu’âgée d’une trentaine d’années, les français qui ne la jugent pas belle (son visage restant grêlée par les cicatrices de la petite vérole) s’accordent pour la décrire « petite et un peu grossière ». De plus Barbe dédaigne le maquillage, les fonds de teint blafards qu’affectionne les dames de son temps. Elle est naturelle et sa vie, sans son mari retenu au loin par la guerre va lui permettre d’approfondir ce sentiment de liberté. Les mois et les années à venir vont lui permettre d’embrasser cette liberté et de créer sa légende. A l’hiver 1635, le duc d’Angoulème quitte la Lorraine. Les troupes allemandes composées de suédois et de soldats de diverses nationalités (croates et bavarois) se répandent dans la campagne lorraine ; désorganisées et non payées, ils s’attaquent aux villages et aux fermes. Ces soldats brigands baptisés les « Cravates » deviennent la terreur des campagnes. Leur nombre s’élèvera à 400 000, et ils comptent parmi leurs membres des déserteurs et des prisonniers de droit commun.

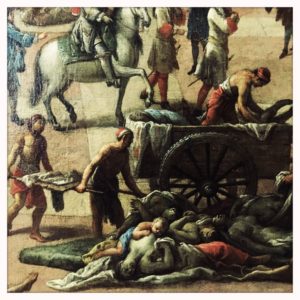

Les « Cravates » ravagent le pays de Lorraine

Les « Cravates » ravagent le pays de Lorraine

Leur tactique est souvent toujours la même : arrivés dans un hameau, ils massacrent les habitants, volent et pillent, puis brulent les maisons. Les malheureux rescapés (lorsqu’ils ne sont pas mis « à rançon ») tentent de se réfugier auprès des châteaux des alentours. Barbe d’Ernecourt, consciente de ce nouveau danger fait remparer son bourg de Neuville en Verdunois et renforce ses murailles. Elle demande à tous les hommes du château d’être prêt à pratiquer les armes et à courir sus aux « Cravates » dès lors que ceux-ci tentent de s’emparer des troupeaux de moutons, et surtout des chevaux que Neuville en Verdunois possède en grand nombre. Un jour de mai 1636, une centaine de « Cravates » prennent possession d’un troupeau de chevaux qui paissent sur les terres de Neuville. Alertée au beau milieu de son repas, la dame de Saint Baslemont endosse sa tenue de chasse, ses bottes et ses pistolets. Eperonnant son cheval, elle fonce sur les pillards, essuient deux coups de mousquets (qui la laisseront sourde quelque temps) mais réussit à encercler les voleurs et les met en joue. Ces derniers qui n’ont plus de poudre tournent casaque et abandonnent le troupeau.

L’exploit de Madame de Saint Baslemont fait date et la joie explose dans les campagnes. Mais la dame réfléchit et souligne les manquements de ce fait d’armes : il faut mieux s’organiser afin de pouvoir intervenir plus tôt en cas d’agression, c’est pourquoi un homme sera en permanence en vigile dans le clocher du village et sur la colline la plus haute. Et au château une unité de cavalerie se trouvera toujours prête à intervenir à la moindre alerte. Et pour mieux y parvenir, Mme de Saint Baslemont revêtira un habit d’homme (seulement recouverte d’une ample jupe) afin de parer à toute éventualité. Les chevaux de l’écurie devront être sellés en permanence avec des pistolets chargés à l’arçon. Par la même occasion, et prévoyante, Barbe se fera couper les cheveux au bol afin de ne pas être encombré de cette tignasse. Elle cachera simplement ses cheveux courts par un bonnet revêtu d’une plume lorsqu’elle sera chez elle.

Le marquis de Feuquières, gouverneur de Verdun

Le marquis de Feuquières, gouverneur de Verdun

A l’automne 1636, une nouvelle attaque de « cravates » a lieu à proximité du château de Neuville. Prévenue, Barbe et sa cavalerie les met en fuite. Puis elle se rend à Verdun auprès du commandant de la place, le marquis de Feuquières, un ami de sa famille, afin que ce dernier lui donne un statut de combattant régulier, statut qui lui sera accordé par le roi de France. Sage précaution, car en avril 1637 le plus gros contingent des « Cravates » franchissent la Moselle et envahissent le pays de Verdun. Une de leur bande s’installe en Argonne sur les terres de Mme de Saint Baslemont. Les troupes royales censées protéger le pays sont squelettiques et inexistantes, le roi menant la guerre en Flandres et ayant emmené avec lui la majeure partie des soldats de garnison. Les terres autour de Neuville regorgent de villages abandonnés occupés par les « Cravates » qui se nourrissent du gibier abondant des bois et des champs. Consciente cependant de son infériorité numérique, Mme de Saint Baslemont va engager des négociations avec les chefs des « Cravates » : on fixe le rachat des prisonniers à un pistole par tête. Capturé, les « Cravates » avaient le droit de se soustraire à la mort en s’engageant dans l’armée française et dans ce cas, la dame de Saint Baslemont les emmenait jusqu’à Verdun où le gouverneur en prenait possession.

La peste ravage le pays lorrain

La peste ravage le pays lorrain

En 1638, la dame de saint Baslemont se réfugie pour un temps à Bar le Duc, la peste ravageant une nouvelle fois le verdunois. En mai de la même année, elle apprend que son époux a perdu un œil à la bataille d’Ische. Elle apprend aussi que ses terres de Neuville ont été malmenées par des soldats des troupes de Lorraine, cette fois, et qu’ils ont réussi à pénétrer dans son château et à emmener prisonnier le personnel du château. Ces derniers seront libérés car au campement le chef des lorrains n’est autre qu’Antoine de Lenoncourt, l’un des compagnons d’armes du sire de saint Baslemont : il s’empressera de libérer le personnel de Barbe d’Ernecourt. Cette dernière, tirant la leçon de cette histoire s’interdira dorénavant de quitter son château de Neuville. En 1639, elle infligera une nouvelle défaite aux « Cravates » qui violant les négociations s’empareront de chevaux et d’hommes et réclameront une rançon de vingt pistoles par tête (au lieu d’une pistole). Folle de rage, Barbe d’Ernecourt rassemblera sa cavalerie et fondera par surprise sur la troupe des « Cravates » réfugiée dans un hameau perdu dans les bois : la plupart seront remis au gouverneur de Verdun.

Bientôt la légende de la dame de Saint Baslemont s’élançant tel un être surnaturel sur les voleurs se met en branle : on commence à parler de l’ »Amazone de Lorraine ». Un jour, on lui apprend que des marchands voyageant sur ses terres ont été enlevés avec leurs bêtes par une troupe de « Cravates » ; elle se lève aussitôt de table, part avec quelques cavaliers volontaires et fond sur la troupe qui se restaure dans une clairière d’un bois : elle les tient en joue le temps que son infanterie descende du château pour encercler les misérables voleurs. Les authentiques « Cravates » sont renvoyés moyennant une pistole, les déserteurs lorrains sont eux réintégrés dans l’armée française, quant aux condamnés de droit commun, ils sont pendus haut et court. Les exploits de Mme de saint Baslemont gagne la cour de France rapidement, et Louis XIII lui propose de prendre le commandement d’une troupe française : Barbe d’Ernecourt refuse respectueusement, elle ne veut pas perdre sa liberté.

Peu à peu, Neuville accueille de plus en plus de réfugiés : cordiers, serruriers, fondeurs s’installent à Neuville. Des boutiques s’ouvrent dans les rues du village. Mme de Saint Baslemont reste intraitable sur le chapitre de la morale : elle refuse l’asile aux prêtres en état de concubinage, et interdit l’ouverture des tavernes et boutiques pendant les heures de messe. Pour sa maison, elle entretient une quarantaine de domestiques, un aumônier, un médecin, deux secrétaires, un chirurgien, des laquais, des cochers, des palefreniers. Elle entretient aussi des dons pour les églises : celles de Neuville bien sûr, mais aussi Gibomeix, saint Baslemont, Sandoncourt, Charmes. La vie de Barbe est réglée comme du papier à musique : elle se lève à quatre heures du matin, toute l’année, puis elle prie dans son oratoire et se rend ensuite à la messe du matin à six heures ; ensuite, elle reçoit les doléances des gens du château, puis visite les malades ; elle inspecte ensuite les écuries et le chenil, le repas est servi à midi, en début d’après midi, elle s’enferme avec ses livres, et à seize heures elle récite des prières en l’honneur de la Vierge. Si elle est vêtue d’un costume masculin tout le jour, elle se garde bien de risquer une remarque déplacée : elle ne parle jamais à un homme en tête à tête, il y a toujours une tierce personne dans la pièce, son intendant ou son confesseur. Elle est consciente qu’une femme déguisée en homme est très mal vue, que la rumeur populaire les compare à des femmes de mauvaise vie ce qu’elle n’est pas, loin de là ! Au fil des semaines et des mois, elle a peu de nouvelles de son époux mais elle apprend en 1641 qu’il a été nommé gouverneur de Bar par le duc de Lorraine et qu’il réside pas très loin de Neuville.

Detail du portrait équestre de Barbe d’Ernecourt

Detail du portrait équestre de Barbe d’Ernecourt

En 1643, le peintre Claude Deruet réalise, à la demande des notables de Verdun son portrait grandiose sur l’ »Amazone de Lorraine » : on peut y voit Barbe d’Ernecourt vêtue comme un capitaine de l’armée française, avec une écharpe blanche autour du cou, sur une toile comportant plus de 700 personnages, et racontant par des petites scènes l’impressionnant tableau de chasse de la dame de Saint Baslemont. A gauche de la toile, la déesse Minerve prépare la couronne de lauriers, et un génie ailé souffle dans deux trompettes qui présentent les armoiries des d’Ernecourt. Ce portrait peut toujours se voir : il est au Musée des Beaux Arts de Nancy, et il mesure 89 m x 76 m.

Un quatrain est gravé sous le dessin :

C’est avec raison qu’aux sanglants exercices

Ta vertu ne craint point les efforts de l’Enfer

Puisque ton cœur par elle a triomphé des vices

Ton bras vaincra toujours les meschants par le fer

1643, c’est aussi l’année où la dame de Saint Baslemont récupère sa fille Marie Claude qui vient d’achever son éducation au couvent. Son fils Philippe est, quant à lui, toujours étudiant à Bar , et elle prend toutes les semaines de ses nouvelles par courriers. Mais en février 1644, la petite vérole s’abat sur la ville de Bar et son fils unique Philippe meurt de cette maladie à l’âge de quatorze ans, dans le collège où il étudiait depuis son plus jeune âge. A l’annonce de la nouvelle, l’Amazone doit s’aliter en proie à des douleurs physiques très vives.

La guerre de Trente ans en Lorraine

La guerre de Trente ans en Lorraine

Deux mois plus tard, elle apprend la mort de son époux en avril à la bataille de Dûren. Elle fera rapatrier le corps du sire de Baslemont en juillet 1644 où il reposera dans l’église de Neuville en verdunois. Dans les semaines qui suivent, elle repoussera plusieurs propositions de remariage. Elle rédigera même un vœu de chasteté en juillet 1645, signé de son sang, pour décourager les prétendants. Les deux deuils brutaux qu’elle subit la pousse à accélérer le mariage de sa fille unique Marie Claude. Cette dernière épouse, à l’âge de quatorze ans en avril 1646 Louis des Armoises seigneur de Jaulny, âgé de vingt six ans, et part vivre sur les terres de son époux.

Abbaye de Benoite Vaux (Meuse)

Abbaye de Benoite Vaux (Meuse)

Barbe d’Ernecourt fait ses Pâques en avril de la même année à l’abbaye de Benoite Vaux, proche de Neuville, abbaye qu’elle affectionne particulièrement puisqu’elle a hébergé chez elle pendant trois ans la sainte statuette de la Vierge à la Pomme (à l’origine de miracles) pour la protéger des pilleurs et des « Cravates ». A l’occasion de ce retrait elle a alors pour confesseur un capucin qui lui explique que Dieu la punit par la mort de son mari et de son fils, car elle est pécheresse : en effet dans la bible il est dit « qu’une femme ne portera pas de vêtements d’homme, un homme ne s’habillera pas avec un manteau de femme car quiconque agit ainsi est en abomination au Seigneur ». Barbe d’Ernecourt sait que les femmes s’habillant en homme sont considérées comme des sorcières, voire des femmes de mauvaise vie. Les paroles de son confesseur la choque profondément. Mais c’est l’époque qui veut cela, on entame alors la Régence d’Anne d’Autriche, (d’origine espagnole) qui est une reine pieuse et intransigeante.

Un franciscain, le père Vernon, qui écrira quinze ans après la mort de la dame de Saint Baslemont une biographie de « l’Amazone chrétienne » prendra sa défense devant la mauvaise foi des religieux de son temps :

« on opprimait le peuple, on ruinait le pays, on pillait les églises et on les profanait, on empêchait l’administration des sacrements par la violence et la cruauté. Notre amazone n’était ni violente, ni cruelle, mais forte et courageuse : il fallait bien qu’elle montât à cheval pour ce sujet, qu’elle usât de l’épée, du pistolet, du fusil et que même elle répandit quelquefois le sang des voleurs et meurtriers pour conserver la vie à ceux auxquels on la voulait ôter injustement »

Et il ajoute :

« quand on se déguise pour pervertir et corrompre les autres, il y a du désordre, parce qu’alors on se cache, et on veut être pris pour un autre afin de tromper plus pernicieusement, mais Alberte Barbe d’Ernecourt ne s’habillait point en cavalier pour perdre, mais pour sauver, non pour nuire mais pour être utile à tout le monde »

Et puis où étaient les hommes qui auraient du prendre la relève ? Partis loin à la guerre pour un combat fratricide contre le roi de France. En juin 1649, la dame de Saint Baslemont a rangé ses armes, elle se contente maintenant d’escorter les convois de vivre, elle ne galope plus après les voleurs ni ne leur tend d’embuscade. Elle est âgée de quarante deux et son bras la fait souffrir (victime d’un coup de fusil reçu lors d’une bataille contre les « Cravates ». Elle souhaite maintenant prendre soin d’elle : elle va revenir à l’une des passion de son enfance : rédiger des vers.

Lors des après midi passés au calme dans sa chambre au château de Neuville elle rédige au coin du feu une tragédie nommée « les jumeaux martyrs » qui va rencontrer un franc succès à la cour du roi de France quelques années plus tard. Mais les années sombres ne sont pas finies : en 1650, les français reprennent Bar, et un nouveau gouverneur arrive, Henri de la Ferté Saint Nectaire, duc de la Ferté. Le duc de la Ferté déteste les Lorrains, et il déteste encore plus le gouverneur de Verdun, le marquis de Feuquières qui est ami de Mme de Saint Baslemont. Par ricochet, la Ferté détestera Mme de Saint Baslemont. Elle possède des terres épargnées par les guerres et il va lui imposer la présence de ses Dragons. Il est fort possible que cette femme guerrière l’agace prodigieusement, lui, le soldat de cour. C’est ainsi qu’il lui impose ces Dragons, qui s’installent en pays conquis, réquisitionnent chevaux et avoine, et terrorisent les paysans lorrains, les volant, et parfois même violant leurs femmes. En novembre 1652, elle se sent prise au piège au sein même de son château, et met son personnel à l’abri. Quant à son château de Neuville, elle envisage sérieusement de le vendre à bas prix, afin qu’il échappe aux hommes de La Ferté afin d’éviter une ruine totale. Elle se confie dans une lettre de détresse au marquis de Feuquières, gouverneur de Verdun, et lui réclame de lui accorder l’asile dans une modeste maison à Verdun.

Lors des après midi passés au calme dans sa chambre au château de Neuville elle rédige au coin du feu une tragédie nommée « les jumeaux martyrs » qui va rencontrer un franc succès à la cour du roi de France quelques années plus tard. Mais les années sombres ne sont pas finies : en 1650, les français reprennent Bar, et un nouveau gouverneur arrive, Henri de la Ferté Saint Nectaire, duc de la Ferté. Le duc de la Ferté déteste les Lorrains, et il déteste encore plus le gouverneur de Verdun, le marquis de Feuquières qui est ami de Mme de Saint Baslemont. Par ricochet, la Ferté détestera Mme de Saint Baslemont. Elle possède des terres épargnées par les guerres et il va lui imposer la présence de ses Dragons. Il est fort possible que cette femme guerrière l’agace prodigieusement, lui, le soldat de cour. C’est ainsi qu’il lui impose ces Dragons, qui s’installent en pays conquis, réquisitionnent chevaux et avoine, et terrorisent les paysans lorrains, les volant, et parfois même violant leurs femmes. En novembre 1652, elle se sent prise au piège au sein même de son château, et met son personnel à l’abri. Quant à son château de Neuville, elle envisage sérieusement de le vendre à bas prix, afin qu’il échappe aux hommes de La Ferté afin d’éviter une ruine totale. Elle se confie dans une lettre de détresse au marquis de Feuquières, gouverneur de Verdun, et lui réclame de lui accorder l’asile dans une modeste maison à Verdun.

Henri de Saint Nectaire, duc de la Ferté

Henri de Saint Nectaire, duc de la Ferté

Le marquis de Feuquières intervient immédiatement auprès d’Anne d’Autriche afin que La Ferté laisse tranquille la dame de Saint Baslemont. La reine apporte son appui à cette lorraine qui a toujours été au service de la France, mais elle doit quand même cohabiter dans son château avec un intendant à la solde du gouverneur de La Ferté. Cette fois, bien que la cohabitation se passe plutôt bien, Barbe d’Ernecourt ne se sent plus chez elle. La terrible férule du duc de la Ferté a au moins permis au pays barrois de retrouver un semblant de calme, les seigneurs voisins qui avaient déserté la campagne autour de Neuville reviennent prendre possession de leurs terres et de leurs châteaux abandonnés. Les « Cravates » ne sont plus qu’un mauvais souvenir, et sont partis ailleurs, ou ont été exterminés par les troupes d’occupation française. En mars 1659, Barbe d’Ernecourt décide de quitter son château de Neuville, la nuit, incognito. Accompagnée de deux servantes fidèles, elle se présente au couvent des Clarisses de Bar. L’abbesse n’est guère ravie de les voir, mais la dame de Saint Baslemont a longtemps contribué à soutenir le couvent par ses dons financiers généreux. Il serait mal venue à l’abbesse de refuser l’hospitalité. Les trois arrivantes sont donc admises au noviciat, alors que la dame de Baslemont approche de ses cinquante deux ans.

Le stress des mois passés et le rythme intense du couvent vont avoir raison de sa santé fragile : réveil à minuit pour les matines, toutes les religieuses se rendent pieds nus à la messe ; le froid et humidité règnent en permanence dans les cellules nues, les pénitences corporelles obligent les religieuses à revêtir le cilice. Barbe d’Ernecourt résiste jusqu’au jour où une sciatique accompagnée de coliques la terrasse sur sa méchante paillasse. L’abbesse la persuade de quitter le couvent, car elle est incapable de lui apporter les soins nécessaires à son rétablissement : elle lui conseille de regagner ses terres et son château où se trouve toujours son barbier et son medecin. Barbe d’Ernecourt se révolte, tente d’argumenter, elle ne veut pas retourner dans ce château tant aimé et qui se trouve aux mains d’une intendance française, mais l’abbesse n’en démord pas et réussit à la convaincre. En décembre 1659, elle regagne son château de Neuville dans une litière après avoir passé neuf mois dans ce couvent de Bar. Sa santé ne s’en remettra jamais : elle va lentement agoniser dans sa chambre jusqu’au 22 mai 1660 où elle finit par mourir dans d’atroces souffrances. Elle est seulement âgée de cinquante trois ans.

Eglise de Neuville en Verdunois (Meuse)

Suivant sa volonté, son corps sera exposé en habit de franciscain, puis inhumé auprès de son époux dans l’église de Neuville en Verdunois. Elle n’avait pas rédigé de testament, sa fille unique héritant de tout. Sur sa pierre tombale dans l’église de Neuville on peut toujours lire : « Alberte Barbe d’Ernecourt, née à Neuville, très célèbre par sa charité inépuisable, par ses exploits guerriers, pour la défense du pays et par sa dévotion à notre Dame de Benoite Vaux dont elle sauva la statue miraculeuse en la conservant dans son château de 1638 à 1641 ». Clin d’œil ironique, la paix entre la France et la Lorraine intervient en 1660, année de la mort de Barbe. Le duc Charles IV qui s’était exilé en Espagne, regagne son duché et le duc de la Ferté retourne à Paris. La noblesse lorraine va de plus en plus intégrer l’armée du roi de France Louis XIV, et laisser au repos dans les esprits ce passé tourmenté où une jeune femme pleine de courage avait oser affronter toute seule les soldats d’une armée vagabonde assoiffée de pillage, de meurtre et de souffrance.

Tallemant des Réaux parlera de Mme de St Baslemont dans ses « Historiettes » mais c’est surtout son superbe portrait par Claude Deruet qui continuera à perpétuer la légende de celle qui deviendra « l’Amazone chrétienne » pour ses contemporains et les générations futures.

Sources :

- « la dernière des Amazones » de M Cuénin

- Tallement des Réaux, Historiettes, Pléiade, II, 596-97

- Siefar, dictionnaire

Descendants de Barbe d’Ernecourt (Madame de Saint-Baslemont)

Voir: Descendants | Notes

Jusqu’aux petits-enfants.

Barbe d’Ernecourt, née le 14 mai 1607, Neuville-en-Verdunois (Meuse), décédée le 22 mai 1660, Bar-le-Duc (Meuse), inhumée, église de Neuville-en-Verdunois (Meuse) (à l’âge de 53 ans).

Mariée le 29 février 1624 avec Jean Jacques de Haraucourt, seigneur de Saint-Baslemont, né en 1590, baptisé, Bayon (Meurthe-et-Moselle), tué en avril 1644, Düren, inhumé le 25 juillet 1677, église de Neuville-en-Verdunois (Meuse) (à l’âge de 54 ans), grand écuyer et grand gruyer de Lorraine, gouverneur de Bar (1641) … dont

- Dominique, né en 1626, décédé en 1626.

- Philippe, né le 27 avril 1630, décédé en février 1644, Bar-le-Duc (Meuse) (à l’âge de 13 ans).

- Marie Claude, dame de Neuville en Verdunois et de Saint-Baslemont, née en 1632, décédée le 27 janvier 1686, Neuville en Verdunois (Meuse), inhumée le 27 janvier 1686, église, Neuville en Verdunois (Meuse) (à l’âge de 54 ans).

Mariée le 11 octobre 1646 avec Louis des Armoises, seigneur de Jaulny, de Neufville en Verdunois, de Blamont en partie et de Commercy en partie, né vers 1620, décédé après 1677, grand sénéchal de Lorraine et de Barrois .. dont- Jean Albert, chevalier , comte des Armoises, seigneur de Jaulny, de Sandaucourt et de Neuville en Verdunois, né le 4 août 1649, Commercy (Meuse), décédé en 1708 (à l’âge de 59 ans), cornette au régiment de Vaudémont, ambassadeur de la cour de Lorraine à Vienne (1706-1707).

Marié le 3 mai 1677 avec Bernarde de Cléron, baronne de Saffres, décédée vers 1713 - Pierre Louis Joseph, marquis de Commercy, seigneur de Neuville, né le 7 mai 1651, Commercy (Meuse), décédé après 1707, chevalier de l’Ordre de Malte reçu en 1672.

Marié le 29 avril 1691, Triaucourt en Argonne (Meuse) (bans à Commercy le 22 iv 1691), avec Charlotte de Romécourt - Jean François Paul, comte de Saint Baslemont (1er mars 1669), né en 1656, décédé le 6 janvier 1731, chateau de Saint Baslemont (à l’âge de 75 ans).

- Françoise Catherine Gertrude, née vers 1658, décédée après 1709.

Mariée le 31 mars 1678 avec Charles Bernard, comte de Raigecourt, né en 1655, décédé le 8 avril 1733, Lunéville (Meurthe-et-Moselle), inhumé après 8 avril 1733, dans l’église des Dames de Saint-François, Lunéville (Meurthe-et-Moselle) (à l’âge de 78 ans), grand bailly de Saint Mihiel, conseiller d’Etat de S.A.R. de Lorraine

- Jean Albert, chevalier , comte des Armoises, seigneur de Jaulny, de Sandaucourt et de Neuville en Verdunois, né le 4 août 1649, Commercy (Meuse), décédé en 1708 (à l’âge de 59 ans), cornette au régiment de Vaudémont, ambassadeur de la cour de Lorraine à Vienne (1706-1707).